Let's be open about… L'art conceptuel

Du 21 avril au 18 juin 2016

Vernissage le 21 avril à 19 h

Une proposition de France Choinière développée en collaboration avec Daniel Olson, incluant des œuvres de Jo-Anne Balcaen, Alejandro Cesarco, Moyra Davey, Rosika Desnoyers, Alexandre Jimenez, Ignas Krunglevičius, Kelly Mark, Elise Rasmussen, Émilie Serri et des traces de Fiona Banner et Sol LeWitt.

Quoique, selon l’artiste Joseph Kosuth, tout l’art après Duchamp soit conceptuel, c’est au milieu des années soixante que ce mouvement émerge et fait sa marque par le biais d’artistes tels Vito Acconci, Marcel Broodthaers, Lawrence Weiner, Louise Lawler ou Jenny Holzer, pour n’en nommer que quelques-uns. Récemment, Trafic. L’art conceptuel au Canada (1965-1980) (1), une grande exposition présentée à travers le Canada, proposait pour une première fois un parcours exhaustif — et une reconnaissance — de l’art conceptuel canadien, en réunissant, entre autres, des artistes comme Raymond Gervais, Suzy Lake, Michael Snow, Ian Wallace ou Robert Walker. La présente exposition n’a certes pas cette envergure mais rassemble quelques œuvres actuelles qui visiblement s’inscrivent dans le prolongement de ces pratiques dont l’idée, l’énoncé, est l’objet plus que l’objet lui-même. Des œuvres qui dans cette perspective d’un art conceptuel se trouvent bien servies par ce que l’on nomme assez librement les pratiques de l’image, puisque ces dernières s’offrent d’emblée sous une forme plutôt « dématérialisée » et font rarement de la matérialité de l’œuvre un enjeu.

Volontairement, la présente exposition réunit des artistes de différentes générations et allégeances démentant quelque peu ce désir de l’art conceptuel de ne pas s’inscrire dans une structure évolutive de l’art. Sans réanimer le débat Greenbergien, force est d’admettre qu’il y a un passage et une certaine filiation. Moins notoire, peut-être, comme l’art conceptuel prend à peu près n’importe quelle forme et est par nature peu concerné par le développement d’une démarche esthétique ou formelle qui offrirait des référents visuels aisément repérables. Ceci dit, il appert évident que la majorité des artistes qui se réclament présentement de cette ligne de pensée sont aussi sensibles aux qualités formelles de leurs œuvres. Cherchant, disons, à provoquer cette heureuse rencontre du sens et des sens.

Dans un texte intitulé Conceptual Art as Art, Ian Burn affirmait qu’il serait de la nature profonde de l’art conceptuel de remplacer l’habituel objet d’art par un énoncé sur l’art. Pratique commune, si ce n’est quasi profession de foi, de nombre d’œuvres se définissant comme conceptuelles. Manière aussi d’implicitement assurer la prévalence de l’idée sur toutes autres manifestations dont les prémisses seraient esthétiques.

Ainsi, l’artiste conceptuel s’appropriant et l’expérience et l’idée, le langage se pose comme un élément déterminant de ses manœuvres, d’où le rapport particulier de l’artiste conceptuel aux mots. C’est là, pourtant, que les pistes se brouillent — et de manière intéressante — puisque le terme langage se « traduit » en art pour nommer l’expression d’une forme esthétique. Paradoxalement, le langage en soi serait le langage de l’art conceptuel, la composante déterminante de son esthétique : toute idée ou concept devant nécessairement s’exprimer ou à tout le moins transiter par le langage. Ce qui donc devait extraire l’artiste conceptuel du risque de porter les stigmates d’une esthétique donnée s’avère, dans nombre de pratiques, caractéristique formelle d’une démarche conceptuelle.

Dans cet élan, la présente exposition réunit quelques-unes de ces pratiques actuelles de l’art qui entretiennent des liens particuliers, parfois complexes, avec le langage, voire qui utilisent le langage même de l’art conceptuel pour en quelque sorte réinitialiser l’art conceptuel. Ce dernier s’ouvrant facilement à cette mutation de ce qui est dit par le langage à l’investigation même de ce langage. Les œuvres réunies ont en partage, de multiplier la fonction des mots, ceux-ci devenant la manifestation du sujet, de la forme et de l’idée. Utilisant le langage comme morphologie même de l’art conceptuel, les œuvres présentées entretiennent toutes un rapport singulier au langage qu’il s’agisse de la prégnance d’une forme de sous-texte, d’une mise en abyme narrative, d’une volonté de traduction du langage de l’art conceptuel ou d’un retournement du sens qui utiliserait l’art conceptuel même comme motif.

Considéré comme l’un des maîtres à penser de l’art conceptuel, Sol LeWitt est un artiste américain né en 1928 et mort en 2007 à New York. Artiste minimaliste, il est reconnu pour ses structures métalliques et géométriques qui ont posé les bases de ses expérimentations sculpturales et conceptuelles. Dès 1967, Lewitt postule dans Paragraphs on Conceptual Art la primauté du processus intellectuel sur l’objet présenté et défend, du coup, une conception de l’expérience artistique dissociée de la forme. Quelques années plus tard il récidivera avec ses Sentences on Conceptual Art (1969) qui demeurent à ce jour une référence majeure de l’art conceptuel. Donnés en début de parcours d’exposition, ces énoncés sur l’art conceptuel exposent les principes fondateurs du mouvement de l’art conceptuel et agissent comme un filtre à la lecture des œuvres réunies dans l’exposition.

D’autre part, toujours dans cette idée de poursuivre la réflexion autour de l’usage du langage et aussi en guise de filtre à l’exposition, nous avons tenu à présenter — mais en quelque sorte retournée sur elle-même puisque sous la forme du livre — l’œuvre de Fiona Banner intitulée Fiona Banner, 2009. Fiona Banner s’intéresse beaucoup à l’édition et publie, depuis 1997, différents ouvrages en lien avec ses œuvres et ses performances sous la bannière de The Vanity Press. S’intéressant à la relation sémiotique qui lie la forme et le contenu, la pratique de Banner offre un regard contemporain sur l’héritage de l’art conceptuel. Née en 1967, à peu près au moment où Sol LeWitt produisait ses Sentences on Conceptuel Art, Fiona Banner réalisait cette œuvre/performance peu après la disparition de ce dernier. Pour ce projet, elle se faisait tatouer au creux du dos, un numéro ISBN (International Standard Book Number) correspondant au dépôt légal d’elle-même comme livre. Bien que l’on pourrait croire à un commentaire social sur le « branding » ou à un geste féministe d’appropriation de soi, Banner y voit une biographie présumée et une sorte d’autoportrait se jouant de ce que l’artiste nomme une certaine conspiration narrative. Banner est une figure marquante de ces artistes qui ont contribué à une forme de réinitialisation de l’art conceptuel. Utilisant le langage de celui-ci pour doubler le discours sur l’art d’un second niveau de lecture, dans ce cas de la pulsion de se raconter.

(1) Organisée par l’Art Gallery of Alberta, la Justina M. Barnicke Gallery (University of Toronto) et la Vancouver Art Gallery en partenariat avec la galerie Leonard et Bina Ellen (Université Concordia) et Halifax, INK.

Jo-Anne Balcaen

Née à La Broquerie au Manitoba en 1971, Jo-Anne Balcaen vit à Montréal. Son travail a été présenté dans différents lieux à travers le Québec, le Canada, l’Europe et les États-Unis. Récipiendaire de plusieurs bourses, sa pratique pluridisciplinaire examine le besoin d’actualisation de l’artiste au sein de la mécanique du monde de l’art, de même que les règles souvent complexes qui régissent celui-ci. Ses œuvres récentes se fondent sur ses expériences en tant qu’artiste ainsi que sur les facettes souvent cachées de la psyché de l’artiste.

Mount Rundle se concentre sur un petit tableau peint par l’artiste à l’âge de douze ans. Tableau qui représente le paysage montagneux du Mont Rundle, montagne emblématique régnant sur le Banff Centre, lieu mythique, s’il en est, de la création au Canada. Au moyen d’une narration impersonnelle, voire distanciée, Balcaen raconte comment des dizaines d’années plus tard, elle s’y trouve en résidence. Bien plus qu’un récit anecdotique, cette œuvre vidéographique articule la nature imprévisible du processus créatif, ses difficultés, de même que le système souvent contraignant dans lequel il se doit d’évoluer. Alors que d’aucune manière l’objet présenté ne répond à des caractéristiques esthétiques actuelles, l’objet conceptuel lui s’avère d’une grande acuité.

Alejandro Cesarco

Né en 1975 à Montevideo, Uruguay et vivant maintenant à New York, Alejandro Cesarco est un artiste, parfois commissaire, dont le travail a largement été présenté sur la scène internationale. En 2011, il recevait le prestigieux Bâloise Art Prize. Nourri par la théorie de la littérature et par les préceptes de l’art conceptuel, Alejandro Cesarco s’intéresse à la traduction, à ne pas confondre avec l’interprétation, que nous faisons du réel. Ses œuvres, qu’il s’agisse de vidéos, de photographies ou de compositions textuelles, abordent de façon récurrente les problématiques de la narration, s’employant par la répétition, l’appropriation et la transposition à déjouer toute tentative de tracer un récit linéaire entre mémoire et langage.

Allegory, or, The Perils of the Present Tense nous montre une femme lisant le roman Le Mépris d’Alberto Moravia. Ces images se mêlent à d’autres qui suggèrent le souvenir et à des intertitres souvent composés de citations qui favorisent une certaine spéculation narrative. Il est intéressant de noter que Jean-Luc Godard a aussi donné sa version du Mépris dans un film marquant, précisément pour cette particularité d’imbriquer le récit dans le récit, le film dans le film, défiant la tradition du point de vue unique tant spatial et temporel que créatif. À cet instar, l’œuvre de Cesarco se pose aussi comme une composition infinie de connexions et d’associations, un langage complexe où la mémoire devient temps, investie d’une logique à la fois spatiale et visuelle. Cesarco a qualifié cette œuvre de muted-melodrama.

Moyra Davey

Moyra Davey est une artiste multidisciplinaire née en 1958 à Toronto dont le travail a été maintes fois exposé au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Europe. Professeure à l’International Center of Photography du Bard College, elle vit et travaille à New York. Inspirée par son profond intérêt pour la lecture et l’écriture, ainsi que par les facettes négligées de la vie quotidienne, son travail photographique et vidéographique explore les textes et les vies d’auteurs et de penseurs marquants au moyen de narrations dont la structure est volontairement déconstruite dans un dialogue entremêlant citations et réflexions personnelles. Souvent modeste, les œuvres de Davey questionnent globalement notre rapport au monde, la production et la consommation, la nouveauté et l’obsolescence.

Composée de multiples strates de lecture, Notes on Blue est une réponse, un écho, de Davey au travail et à l’héritage du cinéaste, activiste politique et écrivain Derek Jarman, et plus particulièrement à son dernier film Blue. Film réalisé alors qu’atteint du sida, il savait sa mort proche et que pratiquement aveugle il ne pouvait déceler que la couleur bleue. De ce bleu que l’on pourrait aussi associer aux monochromes d’Yves Klein mais qui rappelle également le bleu utilisé par diverses technologies d’usage courant. À la manière d’une note personnelle — presque d’un monologue méditatif — qui sans cesse se replie sur elle-même, l’œuvre de Moyra Davey amalgame observations disparates, anecdotes de la vie de différents auteurs, citations, commentaires personnels, dans une suite d’occurrences fortuites où PJ Harvey rencontre Fassbinder.

Rosika Desnoyers

Née en 1968 à Cornwall, Rosika Desnoyers vit maintenant à Montréal et a présenté son travail dans plusieurs institutions au Canada et au Royaume-Uni. Elle détient un doctorat de l’Université Concordia ainsi qu’un post-doctorat de l’Université du Québec à Montréal. Elle est co-auteure avec David Tomas et Marc James Léger de Millet Matrix: Contemporary Art, Collaboration, Curatorial Praxis et auteure de l’ouvrage à venir A Genealogy of Berlin Work: The Industrialization of Needlepainting in Nineteenth-Century England. Depuis les années 1990, Rosika Desnoyers développe une pratique de l’art interdisciplinaire fondée sur l’étude et la collecte de la broderie picturale comme moyen d’explorer et de revisiter la fonction sociale de l’art.

The Creative Industry of Mary Linwood propose une étude de cas ancrée dans la connaissance interdisciplinaire et transculturelle. Examinant les mécanismes esthétiques de la broderie, de la peinture et de l’image numérique, l’œuvre réfléchit sur les processus mécanisés de fabrication des images. Ainsi, Desnoyers crée un dialogue historique et artistique lequel explore les relations sociales et disciplinaires de production de l’art. Ce faisant, la démarche de l’artiste, quoique fondée sur la production minutieuse d’un objet par cette technique qu’elle nomme needlegraph (qui pourrait lourdement se traduire par transcription brodée fondée sur l’erreur), se rapproche beaucoup d’une pratique curatoriale réunissant à l’appui divers artéfacts.

Alexandre Jimenez

Né en 1983, à l’Île de la Réunion, Alexandre Jimenez détient une maitrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Artiste et commissaire — pratiquement en vases communicants — son travail prend place dans des évènements artistiques de façon à les interroger. Questionnant tant les modalités de monstration de l’évènement que ses mécanismes d’éducation et les processus de légitimation artistique, ses propositions nécessitent souvent l’implication du visiteur afin d’être activées, poussant celui-ci, non sans ironie, à adresser sa propre fonction. En imitant et détournant des formes et des systèmes préexistants de nature artistique — ou non —, Alexandre Jimenez questionne les mécanismes de l’art et sa démocratisation. Dans cet esprit, les présentes notes ne sont nullement autorisées par l’artiste et n’engagent que leur auteure.

Philosophe contemporain d’origine italienne mais d’expression française, Francesco Masci s’intéresse tout particulièrement aux questions touchant la culture et à son rôle dans la société moderne et postmoderne. Dans son livre Superstitions, Masci décline l’idée selon laquelle le système actuel de l’art offrirait les exemples les plus spectaculaires de ce mécanisme qui réussit à concilier rhétorique du changement et pratique de l’impuissance. Comme quoi, incapable de produire un objet distinct, l’art ne peut transformer réellement la société. L’œuvre de Jimenez, intitulée Un exemplaire de Superstitions, Francesco Masci, Éditions Allia, 2005, à donner par jour, s’inscrit dans une volonté de repousser les limites de la validation artistique. En effet, le geste qu’il pose entérine le précepte conceptuel défendant la primauté de l’idée sur sa représentation et ironise, par le fait même, sur le modus operandi de l’objet qu’il met en représentation. Jimenez n’a créé aucun objet autre que de questionner l’objet même de l’art.

Ignas Krunglevičius

Né en 1979, Ignas Krunglevičius est un artiste et compositeur lithuanien actuellement installé à Oslo. Nominé en 2010 pour le prix Nam June Paik et récipiendaire de la Sparebankstiftelsen DnB NOR Stipendutstilling Art Prize, Ignas Krunglevičius a présenté ses œuvres un peu partout en Europe, notamment à la 14e Biennale internationale d’architecture de Venise, en plus d’avoir participé à de nombreux festivals de musique contemporaine. Son travail vidéo est fortement influencé par sa pratique musicale. Dans ses installations, Ignas Krunglevičius investigue notamment les mécanismes de pouvoir et s’intéresse aux systèmes codés mis en place afin de contrôler — manipuler — les individus et leur environnement social. Ses travaux s’alimentent fréquemment à des transcriptions de thérapies de groupe, des interrogatoires et aussi divers recensements d’entretiens psychiatriques.

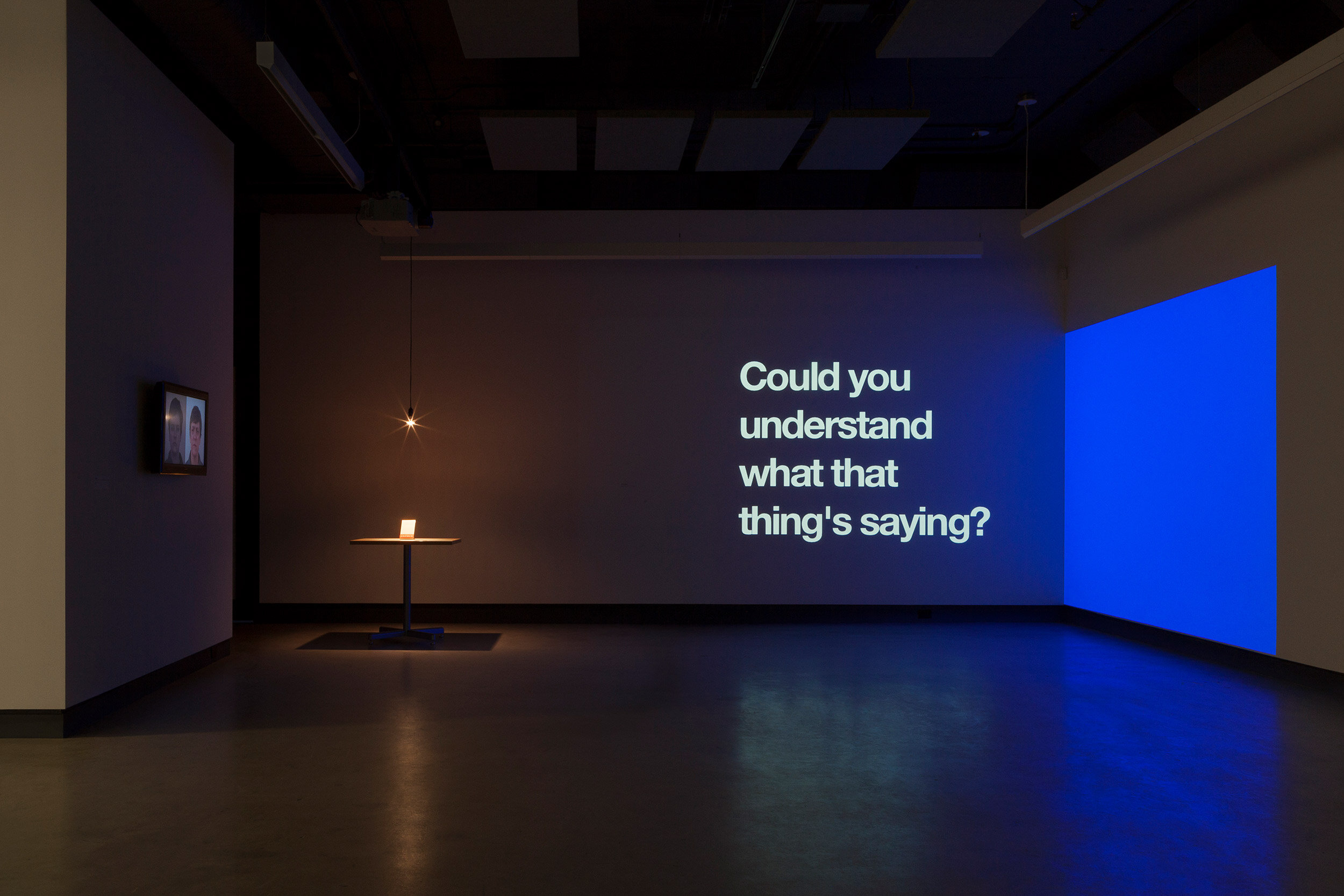

Interrogation est une installation vidéo basée sur la transcription littérale d’une enquête policière portant sur un meurtre survenue en 2004 aux États-Unis, où Mary Kovic (pseudonyme) aurait tué son mari avec le fusil de ce dernier. Composées de deux projections et d’une bande audio pulsatile, l’œuvre propose un rythme sonore et textuel nourrissant la logique systémique et contre-narrative de l’interaction. L’interrogatoire est ici utilisé comme un système de déconstruction du langage imposant un dispositif sonore qui brouille encore davantage les pistes et qui agit directement sur la perception du spectateur.

Kelly Mark

Kelly Mark est née en 1967 à Welland en Ontario et vit à Toronto. Ses œuvres, reconnues internationalement, font partie de nombreuses collections publiques. Elle a reçu plusieurs prix et bourses, tels que le K.M. Hunter Artist Award et le Chalmers Arts Fellowship. Kelly Mark s’intéresse aux multiples strates de pathos et d’humour qui habitent des tâches récurrentes banales, les rituels de la vie quotidienne, parfois routiniers. Ses œuvres, qu’elles soient installations, vidéos, performances ou autres emploient des matériaux ou moyens modestes (postes télé, papier peint, néon, tatouages, multiples et extraits sonores ou visuels issus de la culture populaire, etc.). Revisitant certaines stratégies conceptuelles et notamment l’idée de répétition, les œuvres de Mark s’apparentent à une impulsion obsessive d’ordonner, de structurer le quotidien et ses rites sociaux pour marquer l’individualité.

Réalisée en 1996, 33 Minute Stare apparaît comme une sorte de compétition d’endurance entre la caméra et l’artiste. Kelly Mark fixe l’appareil vidéographique pendant plus de 33 minutes soit jusqu’à ce que ses yeux commencent à se dilater et qu’elle ne puisse plus se concentrer, fixer son regard. Avec Trying to Remember, Sometimes Wishing I Could Forget, réalisée très exactement 20 ans plus tard, elle recrée la première œuvre tout en essayant de se rappeler ce qu’elle a oublié depuis et prolonge, de cette façon, le langage rituel de celle-ci. Dans les deux cas, Mark utilise sa présence comme un cadre formel à travers lequel on assiste au flux du temps, flux décuplé par l’évidence du temps qui sépare les deux œuvres.

Elise Rasmussen

Née en 1977 à Edmonton, Elise Rasmussen est en 2016 Fellow of the Art & Law Program à New York et artiste en résidence à Pioneer Works. Son travail a été largement diffusé au Canada ainsi, entre autres, qu’au Brooklyn Museum et au Irish Museum of Modern Art (Dublin) où elle a été en résidence. Sa pratique explore la relation politique et cyclique existant entre le passé et le présent par l’usage de textes et d’éléments historiques qui, une fois ré-imaginés, se posent sur cette mince ligne entre réalité et fiction. Plus précisément, Rasmussen s’intéresse aux histoires considérées comme « mineures » et réfléchit, de cette façon, sur la nature parfois interprétative de l’histoire écrite et sur ses mécanismes.

Ana Mendieta est décédée le 8 septembre 1985 après avoir chuté d’une fenêtre de l’appartement qu’elle partageait avec son mari, le célèbre sculpteur Carl Andre. Ce dernier, jugé et acquitté d’assassinat, demeure le seul témoin des évènements de cette nuit-là. Dans Variations, Elise Rasmussen recrée, en se basant sur trois déclarations contradictoires faites par Carl Andre, différentes versions potentielles relatives à cet évènement fatidique. Ces scénarios, improvisés par des acteurs et commentés par l’artiste et le public, permettent l’interprétation et la réécriture d’une histoire présumée. Avec cette œuvre, Rasmussen use de diverses stratégies propres à l’art conceptuel en s’appropriant et l’expérience et l’idée par des propositions multiples.

Émilie Serri

Née en 1984 et d’origine belgo-syrienne, Émilie Serri est une artiste, photographe et auteure-compositrice montréalaise dont le travail est marqué par l’image statique et le cinéma expérimental. Ses films ont été présentés dans différents festivals et institutions à travers le Canada, la France et la Suisse. Elle remportait en 2012 le Prix du jury dans la catégorie meilleur film au Images Festival de Toronto. Ayant d’abord réalisé des études en journalisme, elle complète en 2011 des études en cinéma à l’Université Concordia et privilégie depuis la matérialité de la pellicule.

Pourtant, pour l’œuvre ici présentée, Ceci est (This is a film), Serri déroge en imitant le matériau filmique dans une œuvre vidéo. L’artiste crée ainsi un espace discursif où forcément le spectateur doit faire le pont entre les qualités du support filmique et l’image vidéo tout en étant réceptif à deux niveaux de discours : celui de l’artiste (forme écrite) et celui de l’institution (voix hors champ). Dans tous ces croisements de sens, l’œuvre se trouve réduite à son seul discours, mettant de l’avant le système constitutif des œuvres d’art. Le langage devient matériau tout en poursuivant ses objectifs conceptuels.

Dazibao reçoit l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, du Ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal.